板橋第十小学校で学校評価について熟議しました

- ミライプラス

- 2 日前

- 読了時間: 3分

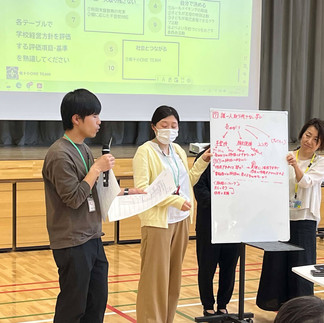

板橋第十小学校の令和7年度第1回目のコミュニティスクール委員会にて、学校評価についての熟議を行いました。今回は、教員も全員が参加して今年度の学校評価項目について話し合いました。

板十小では今年度は先生の異動が多く、半数近くが入れ替わりました。以前から板十小にいる先生方は「熟議」にも慣れていますが、今年から板十小に来られた先生にとっては初めての「熟議」になったかもしれません。特に学校評価について熟議をおこなうコミュニティスクールは全国でも珍しいと思うので、戸惑いもあったかもしれませんが、板十小では昨年度から学校評価の熟議を行っているので、CS委員さんや以前から板十小にいる先生方が熟議をリードしながら深い対話が行われました。

学校評価は、学校教育法で以下のように実行することが定められています。

①学校自己評価(必須) 教職員自身が評価を行う

②学校関係者評価(推奨) 保護者や地域など外部の立場から学校の評価を行う

③評価結果の学校設置者への報告

②の学校関係者評価がコミュニティスクールに関わるところですが、①の評価を含めた評価結果をコミュニティスクール委員が目を通しています。一般的には学校長が決めた評価項目、評価基準に基づいてアンケート等で評価を行った結果を公開している学校が多いと思います。

板十小ではONE TEAMでの学校運営を行っていることから、ONE TEAMのメンバーが学校評価の項目や基準についても熟議を行い、その結果を踏まえて学校評価が行われる形を作ってきました。

今年度も、学校経営方針に掲げられている5つの学び(未来を拓く、誰一人取り残さない、健やかな成長、自分で決める、社会とつながる)について、それぞれ2つのグループが担当する形で熟議を行いました。

これまでの板十小での熟議に比較すると、熟議が初めての先生もいたからなのかそれぞれのグループでの対話は静かに始まったように感じました。しかし、対話の中身は今まで以上に深くなっていたようです。各グループからの発表では "なるほど" というポイントがいくつもありました。

●未来を拓く: 探究的な学習について保護者とも共通理解を図る手立てが必要

●誰一人取り残さない: 不登校支援について保護者にも周知してはどうか

●健やかな成長: 体力や姿勢など身体を整える取り組みも必要

●自分で決める: 発達段階に応じてルールメイキングの範囲を検討してみては

●社会とつながる: 高齢者世代との繋がりが不足している

他にもたくさんの意見が出ました。

コミュニティスクール委員会で熟議した結果を受けて、学校側で評価内容を見直してもらい、今年度の学校評価活動に活かしていきます。

学校評価は法律で決められた取り組みなので必ず行う必要がありますが、毎年同じような項目で行っている形骸化している学校も多いのではないかと思います。どうせ実施するのであれば、意味のある、より良い学校を実現していくための活動にしたいですね。板十小では毎年毎年見直しを行って、地域と共により良い学校の実現を目指しています。

댓글